为充分利用寒假时间,进一步提升学生的计算思维能力和解决复杂工程问题能力,并为新学期的课程学习做好充分准备,计算机与信息学院以《程序设计基础训练》课程为牵引,面向2024级所有学生和2023级转专业学生开展“师生学习共同体,能力培养不放假”活动,旨在通过假期的学习和实践,逐步锻炼学生的计算思维和复杂工程问题解决能力。

《程序设计基础训练》是学生第二学期的一门课程设计,是第一学期《程序设计基础》的后续课程。寒假活动开展前,课程组老师已于第一学期期末面向学生布置综合性课题任务,分享课题参考资料。课程组将学生寒假训练划分成四个阶段性任务,分别为需求分析、算法设计、代码实现与调试、课程报告撰写等,其中代码实现与调试又细化成3个子阶段任务,由老师指导、学生实践,师生共同完成相应的阶段性任务。在每个阶段,学生首先基于学习通中的课程资源和参考资料完成阶段性学习文档,提交至学习通作业;教师再针对阶段性任务线上详细讲解,并总结学生提交文档中的问题与改进措施;学生接着参考教师讲解内容,进一步完善自己的阶段性学习文档。为确保任务的高质量完成,课程组教师在寒假期间不间断地进行指导、督促、管理和评价工作。

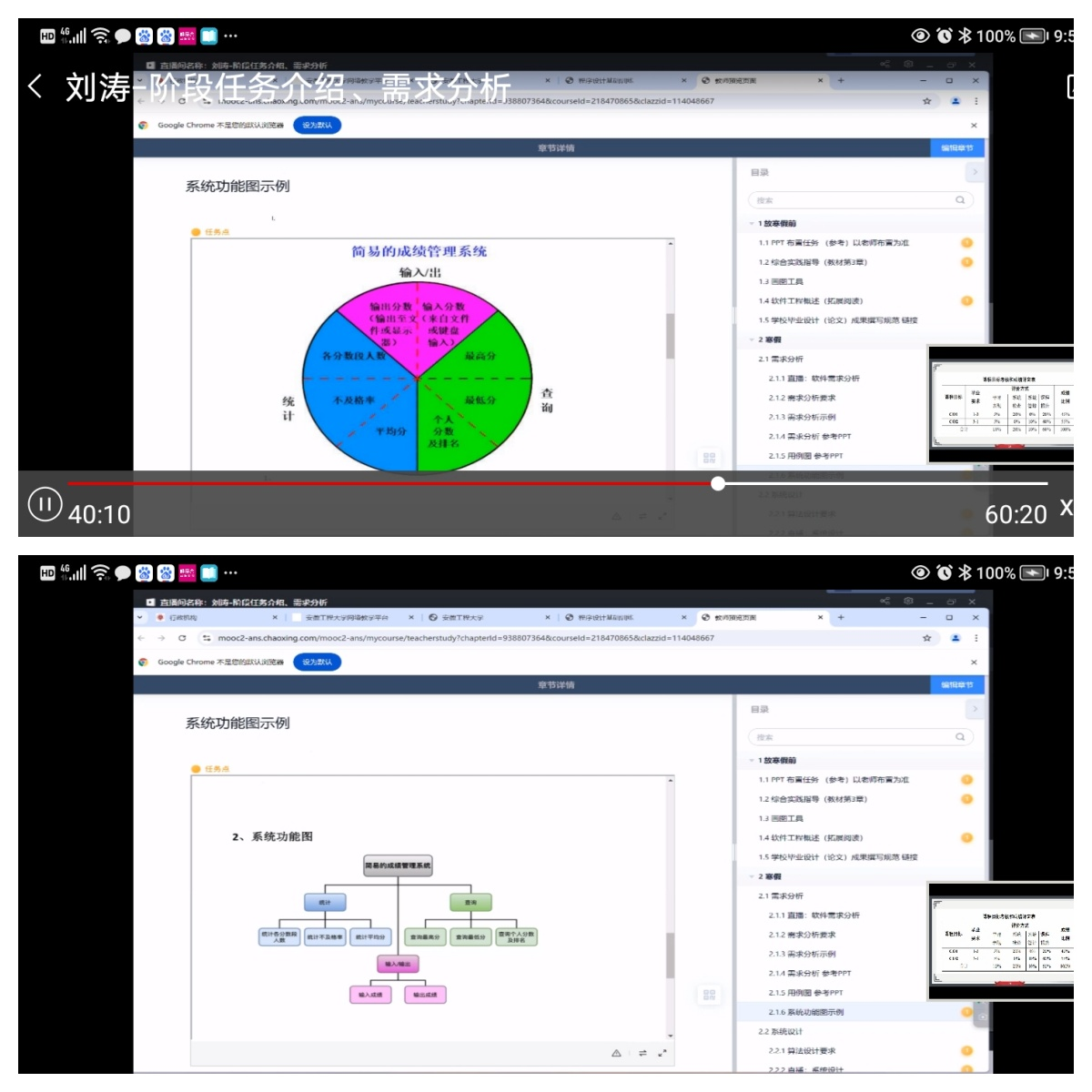

1月18日,课程组通过学习通直播开展了实践课程的寒假各阶段任务的部署和需求分析讲解。本次活动2024级所有学生、2023级转专业学生及其他旁听学生近900人参加,课程组全体教师参加并负责考勤,副院长刘涛教授主讲,要求学生需按照阶段要求,逐步完成任务,并在学习通平台上及时提交成果。在课题需求分析要点讲解环节,刘涛结合具体案例进行了深入细致的讲解,详细阐述了需求分析特别是功能需求和数据分析的方法以及需求分析阶段文档的撰写。

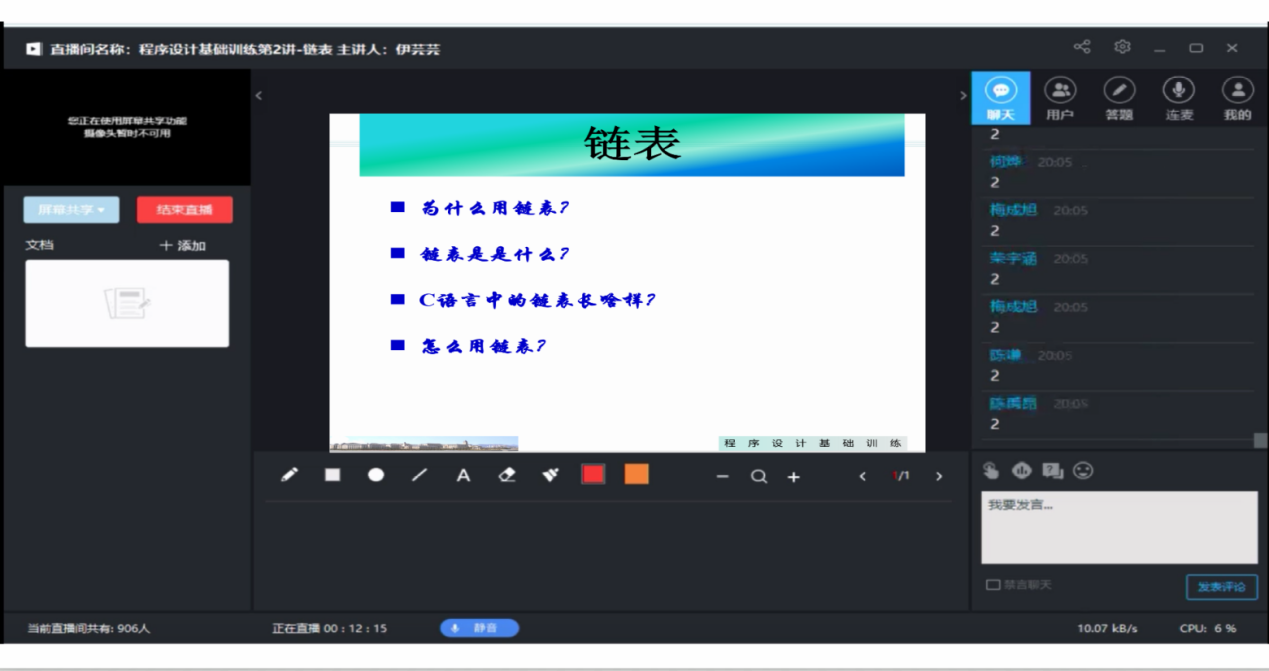

1月20日课程组开展第2次教学直播,由伊芸芸老师主讲,讲授内容为C语言程序设计中与链表结构相关的设计与实现,在接近两小时的授课过程中,同学们与课程老师积极互动,掌握了链表的使用方法以及在实际业务需求中的应用;课程在同学们热烈的讨论中圆满结束。

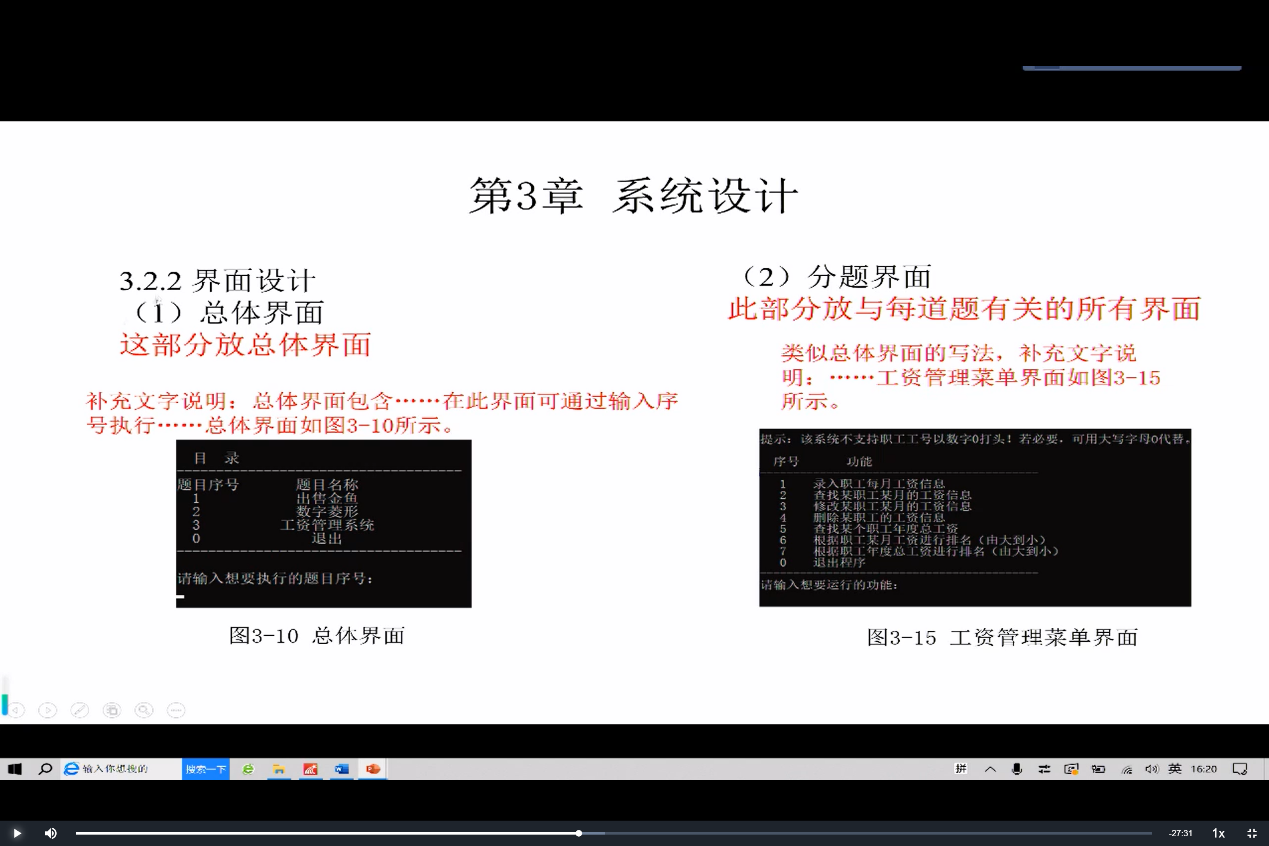

1月23日程组开展第3次教学直播,由范莉莉老师讲解系统设计。范莉莉先从收集的课程设计问题入手,解答了学生对课程设计任务的疑惑。然后围绕任务书的内容,明确了系统设计的撰写框架。接着从总体设计和详细设计两个方面详细讲解了每部分的任务和要求,并强调要用文字和图形相结合的方式来表达具体的设计思路。最后以几个课程报告为例,强调了系统设计报告撰写的侧重点和注意事项,并针对报告中容易忽略的问题逐一给出了解决方案。

2月7日课程组开展第4次教学直播,由徐晓峰老师讲授编码、运行与调试等相关知识。首先,徐晓峰从课题任务分解开始,将整个项目分解成四个阶段的编程任务并逐一讲解;然后,针对录入、查找、修改和删除等关键系统功能进行了图示,并分别使用数组和链表展示了相关代码;最后,强调了课程设计说明书关于编码、运行与调试等阶段的撰写要求,并以往届不同等级的课程设计报告为例,讲解了报告撰写的要点和注意事项。

2月10日课程组开展第5次教学直播,本次活动由杨丹老师讲解撰写《程序设计基础训练》课程结课报告-课程设计说明书的要点,杨丹首先讲解了课程设计说明书涉及的每一部分要点,包括课程设计档案袋领取与封面信息规范填写、整体格式要求、报告内容的要求与排版,然后结合往届学生的课程设计报告范文进行了深入细致的分析讲解,对课程设计报告撰写中的共性问题加以强调,最后针对学生提出的相关问题进行了现场解答。

寒假期间,学生们不仅可以自主学习,还可以保持与教师、同学之间的沟通交流,共同探讨学习中遇到的难点和疑点。基于寒假学习成果,教师在开学后将开展线下教学和指导,进一步培养和深化学生的计算思维和解决复杂工程问题能力。通过师生共同体的学习模式,学生不仅可以掌握结构化程序设计的基本方法、基本框架,利用所学专业知识对相关课题涉及的算法进行详细设计,完成编码与调试,具备算法分析与设计、编程能力,具有良好的编程风格;还可以拥有较好的计算思维,能够根据所学专业知识解决应用领域实际工程问题,理解用户需求、通过调研完善需求,确定设计目标,并给出解决方案,撰写报告,具有一定的分析问题、解决问题能力和较好的表达能力。同时,课程组通过自主学习与创新能力培养,让学生可以认识到作为程序员的社会责任,关注软件产品对社会的影响,培养学生的服务意识,未来为用户提供优质、高效的软件服务。

“师生学习共同体,能力培养不放假”活动得到了广大师生的积极响应。大家表示,通过这种创新的学习方式,学生不仅巩固了旧知识,还可以拓展很多新能力,为新学期的学习打下坚实的基础。同时,这种师生共同体的学习模式有助于教师更好地了解学生的学习情况,为今后的教学提供有益的参考。

计算机与信息学院将继续探索创新的实践教学模式和方法,努力培养学生的计算思维和解决复杂工程问题能力,为培养新时代具有工匠精神和创新意识的优秀人才贡献更多的力量。

(文/图:包象琳、伊芸芸、范莉莉、徐晓峰、杨丹;审核:刘涛)