为深度挖掘红色文化的时代价值,引领青年学子在实践中体悟历史精神、积极助力乡村振兴,7月15日至7月17日,生物与食品工程学院红脉解码实践团队奔赴安徽省六安市叶集区,开展暑期“三下乡”社会实践。活动以“解码红色基因·赓续精神火种”为核心,通过走访红色地标、对话振兴模范、组织传承仪式等一系列丰富且深刻的活动,让革命斗争、建设奋斗、文化传承的精神内核在青年心中深深扎根、茁壮成长。

溯源:于红色地标中解码精神密码

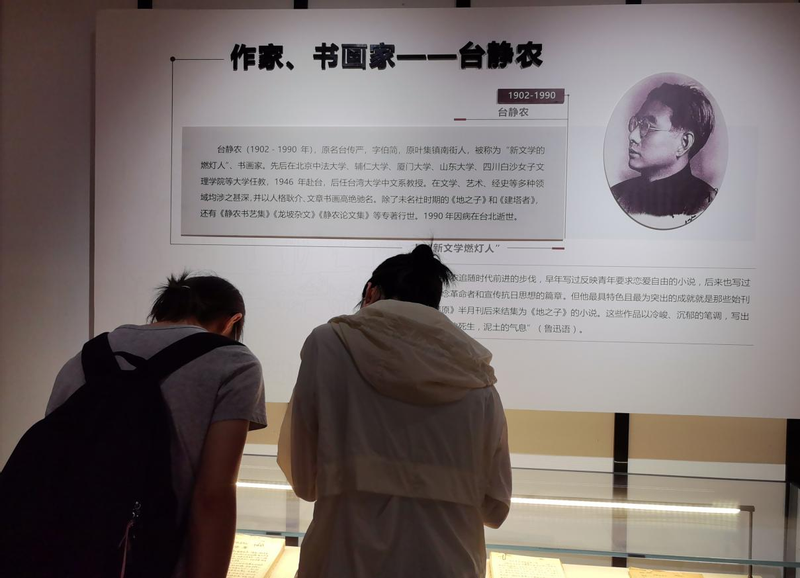

实践团队踏入叶集红色文化展览馆,仿佛穿越时空,走进了那段波澜壮阔的历史岁月。“未名四杰”展区,是团队探寻精神密码的起点。这里,详实的史料如同一把把钥匙,打开了通往过去的大门。成员们围坐在一起,目光紧紧聚焦在那些泛黄的照片和珍贵的文献上,思绪也随之飘回到那个风云变幻的时代。“未名四杰”在文学阵地上坚守初心,以笔为剑,为革命奔走呼号,他们的文字如同一束束光,照亮了黑暗中的前行道路。从他们的故事中,成员们深刻领悟到“文化传承”的精神内核,那是对理想的执着追求,是对国家和民族的无私奉献。叶集人文精神的历史基因,在这一刻深深扎根于成员们的心中,成为他们前行道路上的强大精神动力。

交融:在历史现场中联动古今记忆

成员们以尧冲起义主题雕塑、叶集籍人物雕塑为打卡点开展“历史定向越野”活动。在奔跑与探索中,追寻着历史的足迹。每一次讲解“雕塑背后的故事”,都是一次与历史的对话,都是对先辈们英勇事迹的致敬。在这个过程中,成员们仿佛成为了历史的见证者和传承者,他们用自己的方式让叶集的历史“活”了起来,让红色精神在年轻一代中焕发出新的生机与活力。

平岗切岭展览馆内,纪录片与实物展品共同勾勒出一幅上世纪人民“削岗填洼”的奋斗画卷。锈迹斑斑的农具,虽已失去了往日的光泽,但却承载着叶集人民艰苦奋斗的记忆。它们静静地陈列在那里,仿佛在诉说着那段艰苦卓绝的岁月。叶集人民肩扛手刨,在恶劣的自然环境中改造山河,他们用汗水和鲜血诠释了“建设奋斗”的切岭精神。这种精神,如同一座巍峨的山峰,屹立在成员们的心中,让他们深刻体会到今日幸福生活的来之不易,也更加坚定了他们传承和弘扬这种精神的决心。

传承:于时代浪潮中构筑精神双链

实践团队通过与电商助农模范的对话和传承仪式的举行,将红色精神与当代实践紧密结合,构筑起了一条独特的“精神双链”。

电商助农模范袁胜利,是平岗切岭奋斗精神在当代的生动诠释者。他以“手机农具+直播农活”的创新模式,打破了传统农业的局限,为家乡的农产品打开了新的销售渠道。他的恋乡情怀与奋斗故事,如同一束光,照亮了成员们前行的道路。在与他的交流中,成员们深刻感受到切岭精神所赋予的坚韧品格和奋斗力量。袁胜利还寄语青年摒弃躺平心态,积极奋斗、肯吃苦,并愿意为有志青年提供实践指导。他的言传身教,让成员们明白,红色精神并非遥不可及的历史符号,而是可以在当代社会中转化为实实在在的行动和力量。袁胜利带领团队成员参观红旗大队知青下乡展览馆,成员们深刻认识到知青下乡与当今大学生“三下乡”社会实践的意义一脉相承,都是青年扎根基层、服务人民、锻炼自我的重要途径。这进一步激励着成员们扎根基层,以青春之笔书写时代担当。

为了将红色精神以更加直观、生动的方式传承下去,实践团队在叶集区红色文化展览馆举行了一场别开生面的“精神DNA合成仪式”。在“碱基卡工坊”,成员们将“尧冲起义革命斗争”“平岗切岭建设奋斗”等历史精神单元,与“袁胜利电商助农”等当代实践案例精准匹配,如同拼接基因链条一般,将碱基卡片粘贴至模型两侧,精心组装成“精神DNA双链模型”。当庄严宣读“精神传承宣言”时,红色基因的传承在青年亲手创造中完成了实体化落地。这不仅是对历史精神的深情呼应,更象征着红色火种在当代的接续传递,永不熄灭。

此次叶集之行,如同一场精神的盛宴,让实践团队的成员们在探寻红色基因的过程中,收获了成长与感悟。他们深刻认识到,红色基因是中华民族的精神瑰宝,是青年成长成才的强大动力。在未来的日子里,他们将带着从叶集汲取的精神力量,以青春之我、奋斗之我,为乡村振兴注入新的活力,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的青春和力量。

(文:郑心愿;图:耿鑫悦、程宁岚;编辑:何祥玲;审核:王彦青)