7月23日至30日,2025年全国大学生暑期“三下乡”社会实践“卫国戍边兵团行”兵团专项活动入选团队——“胡杨铸魂”青年实践团先后前往新疆和田、喀什等地开展社会实践活动,学习贯彻习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想、关于新疆工作重要讲话重要指示精神,实地感悟兵团精神,了解民族文化,调研产业经济,以实际行动铸牢中华民族共同体意识。

精神溯源:寻访老兵故事,领会回信精神

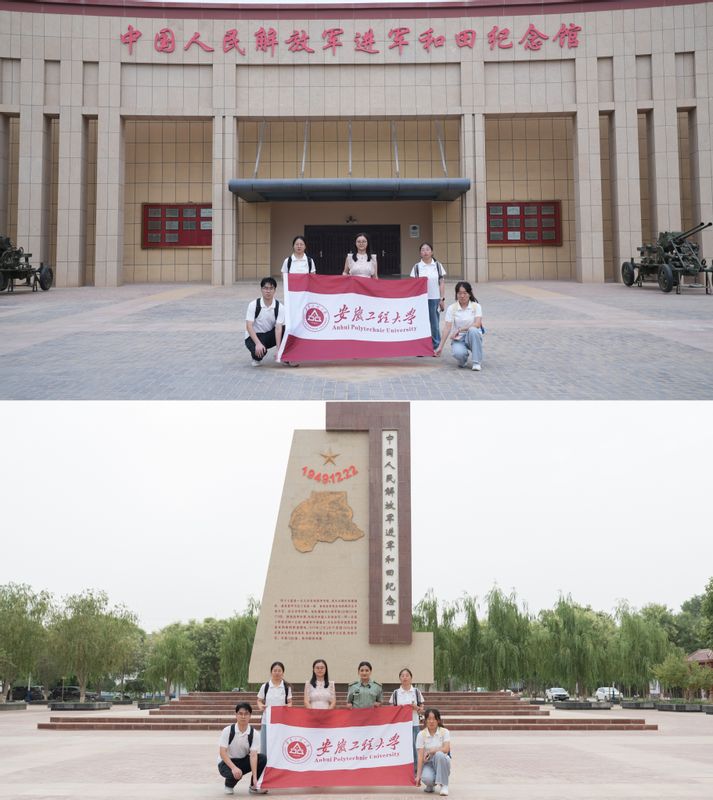

实践团队走进新疆兵团第十四师昆玉市四十七团中国人民解放军进军和田纪念馆,在“挺进新疆,解放和田”“屯垦戍边”“扎根大漠”“深化改革”等展区,通过历史实物、照片史料重温沙海老兵穿越塔克拉玛干沙漠、就地转业铸剑为犁的经历,老兵们“放下枪杆拿锄头,脱下军装种良田”的故事让人为之触动。

团队成员与徒步穿越塔克拉玛干大沙漠进军和田的老兵梁春保的女儿、边疆建设的亲历者、四十七团老党员梁金花对话,对老兵们“宁愿自己吃亏,不占国家便宜。”的精神传承有了深刻的感悟,被边疆建设者传承克己奉公、公字当先的精神血脉深深感动。团队成员表示,老兵们的故事生动诠释了“热爱祖国、无私奉献、艰苦创业、开拓进取”的兵团精神,有助于深刻领会习近平总书记给十四师四十七团9名老战士的重要回信精神,让跨越时代的忠诚担当成为可触摸的精神财富。

初心接力:屯垦戍边扎根,奉献青春力量

实践团队成员深入新时代边疆建设者身边,了解他们坚守岗位,用自身行动践行兵团精神的力量来源与初心故事。

“把战斗的武器保存起来,拿起生产建设的武器”。在塔克拉玛干沙漠南缘,7名退伍军人脱下军装、扎根边疆,不断种植不断试验,从颗粒无收到亩产超4吨,7.38万亩沙漠正变良田。负责人艾云表示:“能克服的困难就不是困难,要抱着最困难的打算,做最成功的事。”退伍军人阿地力说:“军人服从命令,国家需要,任何困难都要克服。”他们掀开了一场“向沙漠要粮田”的艰苦战役。

四十七团医院护理部主任张琦分享了她的“援疆三问”:“来疆为什么?在疆怎么做?留疆干什么?”从手把手带教当地医生掌握基础操作到引进推广现代技术、填补县域空白,她用行动书写医疗援疆的实干篇章。二二四团党建工作负责人宋思佳、胡诗扬讲述与团场共成长的点滴,诠释“普通的事情坚持做”的朴素信念。

这一个个鲜活的故事主人公,正将“到西部去,到基层去,到祖国最需要的地方去”的号召化为厚重的担当,吸引一批批能力青年为边疆发展贡献青春力量。

文化润疆:非遗传承与推普双向发力,搭建民族团结桥梁

团队成员深入了解新疆非遗文化、推广普通话,期待通过非遗守护与推普行动双向发力,让文化认同成为民族团结的坚实根基。

在墨玉县桑皮纸产业园,团队成员体验国家级非遗维吾尔族桑皮纸的剥取、捶捣、晾晒等工序,聆听第十三代传承人比拉力・图尔荪巴柯的坚守故事:“非遗技艺的传承非常不容易,尤其是在新的时代背景下,年轻一代的传承人更要坚守初心。”在莎车县,团队成员观摩葫芦烫画、芦苇画制作,与当地居民交流弹拨尔、都塔尔等传统乐器,感受多民族文化交融魅力。

在玉龙社区、昆仑社区,实践团队成员通过绕口令挑战、诗词书写教学等活动,向居民发放宣传手册,宣传推广普通话。二二四团中学一年级学生阿卜杜许库尔“要教爷爷奶奶说普通话”的愿望,成为促进情感交融的生动注脚。孩子们质朴的语言和明亮的眼神,传递出边疆青少年学好国家通用语言文字、融入时代发展、促进各民族交往交流交融的强烈愿望。

“胡杨铸魂”青年实践团沿着习近平总书记的足迹看兵团,不断增强“四个与共”共同体理念,传承老兵精神,对兵团基层组织建设、特色农业、兵地融合等方面展开深入调研,在实践中上好“青春思政课”,在新疆这片热土上持续书写属于自己的青春篇章,以实际行动为民族团结进步事业贡献青春力量。

(文:徐雯婷、邓玉良图:俞国庆编辑:程安琪预审:郭亚勤审核:彭海燕)