为继承和发扬中华传统文化,探寻非物质文化遗产的文化内涵,近日,纺织服装学院“青年红色筑梦之旅” 暨暑期社会实践之“非遗鱼灯舞,青年在行动”团队围绕传统文化主题,前往芜湖市无为县寻访国家级非物质文化遗产“无为鱼灯”。

7月5号下午,在于馆长的接洽下,在无为县县文化馆,对国家级非遗传承人任俊堂进行了采访,任老给大家上了一堂生动的非遗传习课,介绍了无为八里村鱼灯的灯彩特色,以及鱼灯舞的仪式和流程,鱼灯舞蹈的一招一式。

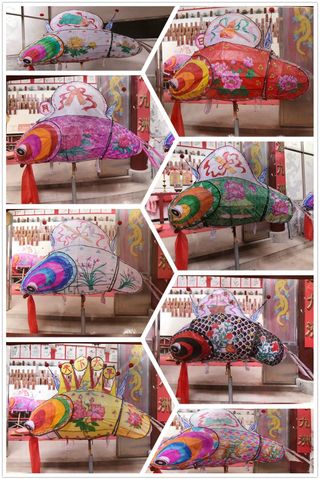

八里鱼灯由8盏鱼灯和“独占鳌头”和“麒麟送子”两盏彩灯组成,8盏鱼灯分别是头红(鲤鱼)、二绿(鲲子)、三黄(鳇鱼)、四黑(乌鱼)、五金(金鱼)、六鲢(鲢鱼)、七鲫(鲫鱼)、八鳜(鳜鱼),象征着“春夏秋冬,今年吉祥”。鱼灯长约2米,鱼灯表面绘上多彩精美的八仙图案,寓意子孙后代“各有能耐、各显神通”。采访时,老人家一直兴致很高,字句间无不体现出对鱼灯舞的热爱。

7月6号,团队从无为县城辗转来到无为县黄雒镇东营村,近距离观察黄雒鱼灯,巧妙的结构,精美的图案,有趣的外形,都让人叹为观止。大家仔细观察每一个图案,了解寓意,还看到了演奏鱼灯舞音乐的民间乐器,都兴高采烈地“舞”起了鱼灯,感受鱼灯的独特魅力。

整个寻访活动,队员们都沉浸在无为鱼灯的历史悠久的传统文化中,对非物质文化的社会价值有了全新的认知。同时也深刻感受到:由于受到外来文化的冲击,农村原有的封闭性已被打破,年轻一代急于追求新事物而忽略农耕社会遗存的本土精神,无为鱼灯的传承发展出现诸多问题,遇到前所未有的危机。

短暂的寻访活动虽然结束了,但团队将在老师的指导下积极行动,深入挖掘无为鱼灯的舞蹈艺术和灯彩工艺,将传承人和老艺人的口述梳理整理,形成系统的无为鱼灯资料,用实际行动弘扬鱼灯的优秀传统文化!

(文:张艺琼、孙玉芳图:童宁飞、杨瑞、童有兵,审核:孙宏义)